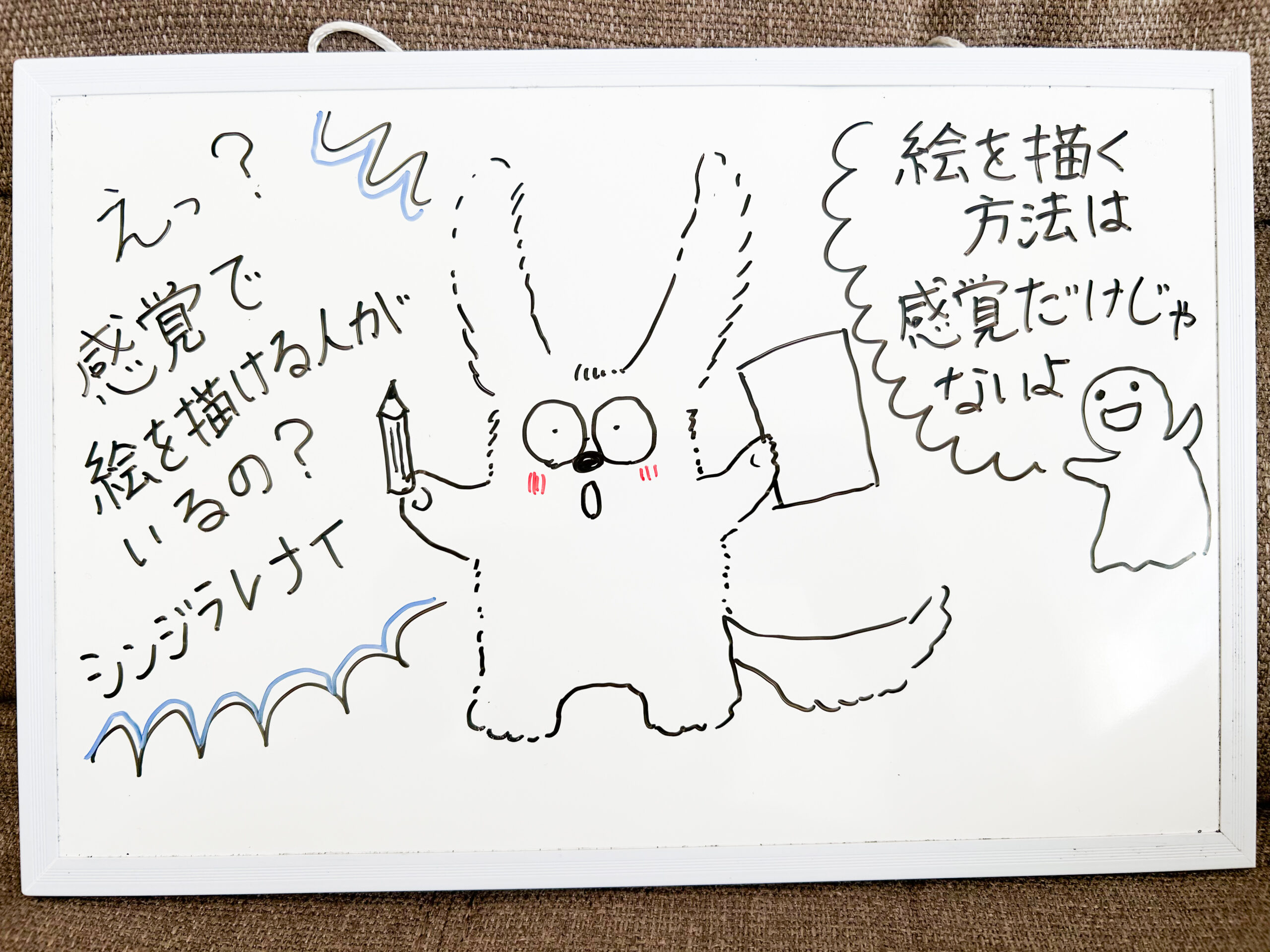

絵を描く人には、「感覚的に描ける人」と「感覚では描けない人」の2種類がいるとよく言われます。たとえば、ある人は何も考えずにサラサラと描けるのに対し、別の人は「どう描けばいいのかわからない」と悩んでしまうことも。この違いは一体どこから来るのでしょうか?この記事では、感覚で描ける人とそうでない人の「頭の中」の違いや、それぞれに合ったアプローチについて解説します。

感覚で描ける人の頭の中|「ひらめき」と「直感」がカギ

① 視覚的な情報を瞬時に処理する能力

感覚で描ける人は、物を見たときに「形」や「色」、「全体のバランス」などを直感的に捉え、それをそのまま紙にアウトプットする力があります。

• 具体例:果物を描く際、全体の輪郭や影の位置を「ざっくり感じ取る」ことが得意。

② 頭の中に映像が浮かぶタイプ

彼らは、描きたいイメージが頭の中に自然に浮かび、それを絵として表現します。このタイプの人は、完成形を細かく考えなくても「なんとなく」で進められるのが特徴です。

感覚的な人の特徴:

• 試行錯誤を楽しむ。

• 完璧な計画を立てなくても描ける。

• 細部にこだわるより、大きな印象や感情を重視。

感覚では描けない人の頭の中|「理論」と「手順」が重要

① 視覚情報を分解して捉える能力

感覚では描けない人は、物を描くときに「どう描けばいいか」を考えながら進める傾向があります。物の形を「パーツ」に分解して捉えたり、光と影を計算して描こうとすることが特徴です。

• 具体例:果物を描く際、輪郭、光の当たり方、影の位置を「順番に」考えながら描く。

② 論理的なプロセスを必要とする

このタイプの人は、絵を描く際に計画やルールを求めます。「どこから描き始めればいいか」「どう影を付ければ自然に見えるか」を理論的に理解してからでないと進めにくいことが多いです。

論理的な人の特徴:

• ステップを重視し、順序立てて描く。

• 自分の描き方に納得できないとストレスを感じる。

• 完成形を頭の中で明確にイメージするのが苦手。

どちらのタイプも絵が描ける!

感覚で描ける人も、感覚では描けない人も、それぞれに強みがあります。重要なのは、自分の頭の中の「特性」を理解し、それに合ったアプローチを取ることです。

感覚派の強みと課題

• 強み:直感的に自由な発想で描ける。

• 課題:技術的な細部や理論が不足しがち。

アプローチのヒント:

• たまには基礎的な練習(デッサンやクロッキー)を取り入れると良い。

• 自分の感覚を信じつつ、新しい技法も取り入れると表現の幅が広がる。

論理派の強みと課題

• 強み:技術や理論に基づいた正確な表現が得意。

• 課題:自由な発想やひらめきに乏しい場合がある。

アプローチのヒント:

• 完璧を求めすぎず、失敗を恐れずに自由に描く練習をする。

• 「感覚で描いてみる日」を設けて、自分の表現を解放する。

感覚と論理を組み合わせることで成長する

絵を描くことにおいて、「感覚」と「論理」のどちらか一方だけではなく、両方を組み合わせると成長の幅が広がります。

- • 感覚派の人へ:論理的な基礎(パース、光と影の理論など)を学ぶことで、自分の感覚的な描き方がさらに引き立ちます。

- • 論理派の人へ:あえて「何も考えずに描く」練習をすることで、自由で豊かな表現力が養われます。

- どちらのタイプでも「自分らしい絵」を大切に

感覚的に描く人も、理論を重視して描く人も、最終的に大切なのは「自分らしさ」です。絵は、自分の思いや感情を表現する手段であり、「正解」や「不正解」はありません。それぞれのアプローチを楽しみながら、自由に表現してみましょう。

感覚と論理を活かして、自分らしい絵を描こう!

感覚で描ける人と感覚では描けない人には、それぞれの頭の中の特性があります。しかし、どちらのタイプでも絵を描く楽しさを味わうことができます。自分の強みを理解しつつ、必要に応じて新しいアプローチを取り入れることで、絵の世界はさらに広がります。

今日からできる3つのアクション

- 自分のタイプを理解し、それに合った描き方を試す。

- 強みを伸ばしつつ、苦手なアプローチも少しずつ挑戦してみる。

- 完成度を気にせず、まずは自由に描く楽しさを味わう。

「感覚」でも「理論」でも、あなたらしい絵を描くことが何よりも大切です。自分のスタイルを大事にして、楽しい絵描きライフを送りましょう!

コメント